Season 3 第4講

「見ることば」としての日本語

2023.1.14

「日本語としるしのAIDA」を問うHyper-Editing Platform [AIDA]シーズン3。

第4講のゲスト講師として迎えたのは、グラフィックデザイナーの松田行正氏だ。

テーマは「見ることば」。日本語の「姿とかたち」に着目し、「日本語としるしのAIDA」に分け入っていく。

1970年代後半から、松岡正剛座長が設立した出版社・工作舎に出入りし、松岡座長やデザイナー杉浦康平氏に影響を受ける。1980年代初頭に独立し、マツダオフィス及び、出版社「牛若丸出版」主宰。デザイン・ワークのかたわら、文字や記号を含めた「もののはじまり」から想を得た執筆活動も行う。

松田行正氏がデザイン・執筆した書籍の数々。小口や紙の手触り、文字組みなど、細部まで「オブジェとしての本」が追求されている。

ボードメンバーの山本貴光氏(左奥)と松田行正氏(左手前)によるセッション。松田氏は、松岡座長が1978年に編集した雑誌『遊』第二期の「相似律」特集に衝撃を受け、これをきっかけに、街に出るといつも似ているものを探してしまうほど、「似ている」を起点にした「しるし」の探索を始めたという。 「人間の発想や思考の原点に〝似ていること〟が大きく左右しています」(松田氏)。

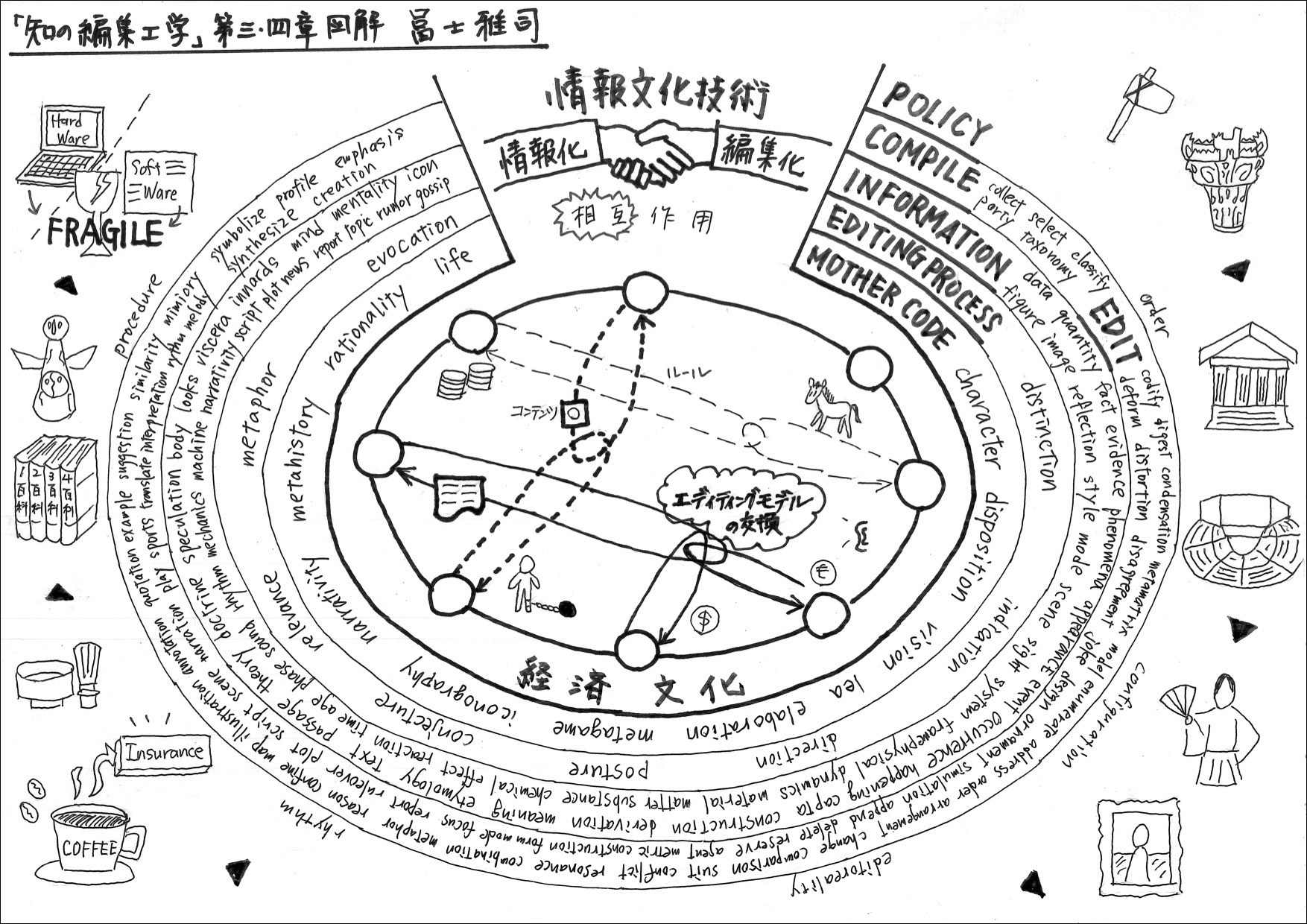

今回、座衆に出された事前課題は、松田氏が著書『アート&デザイン表現史 1800s-2000s』の中で紹介した100の方法を援用し、課題図書『知の編集工学』(朝日文庫)の3章と4章を図解する、というもの。座衆たちは、松田氏が取り出したアート&デザインの方法に肖りながら、情報を1枚に「レイアウトする=しるす」という体験を実践して、講座に挑んだ。

「円形」(『アート&デザイン表現史』p184)という方法に肖った座衆の図解。課題図書の内容を、立体的なコロシアムに見立てた。ビジュアル化の方法を意識したことで、これまで以上に連想が広がったという。

日本語の「かたち」の持つ意味

百聞は一見にしかず。

このことわざは日本語のためにあるのではないかと、座衆を前に、松田氏は静かに言葉を発した。

「日本語は〝見ることば〟です」。

漢字、ひらがな、カタカナだけでなく、欧文に絵文字にスタンプ。日本語はさまざまな「かたち」や「しるし」を吸収し、組み合わせて使っている、いわば「視覚言語」である。一方で英語などのアルファベットを用いた言語は「聴覚言語」だ。ビジュアルに力点が置かれていない。

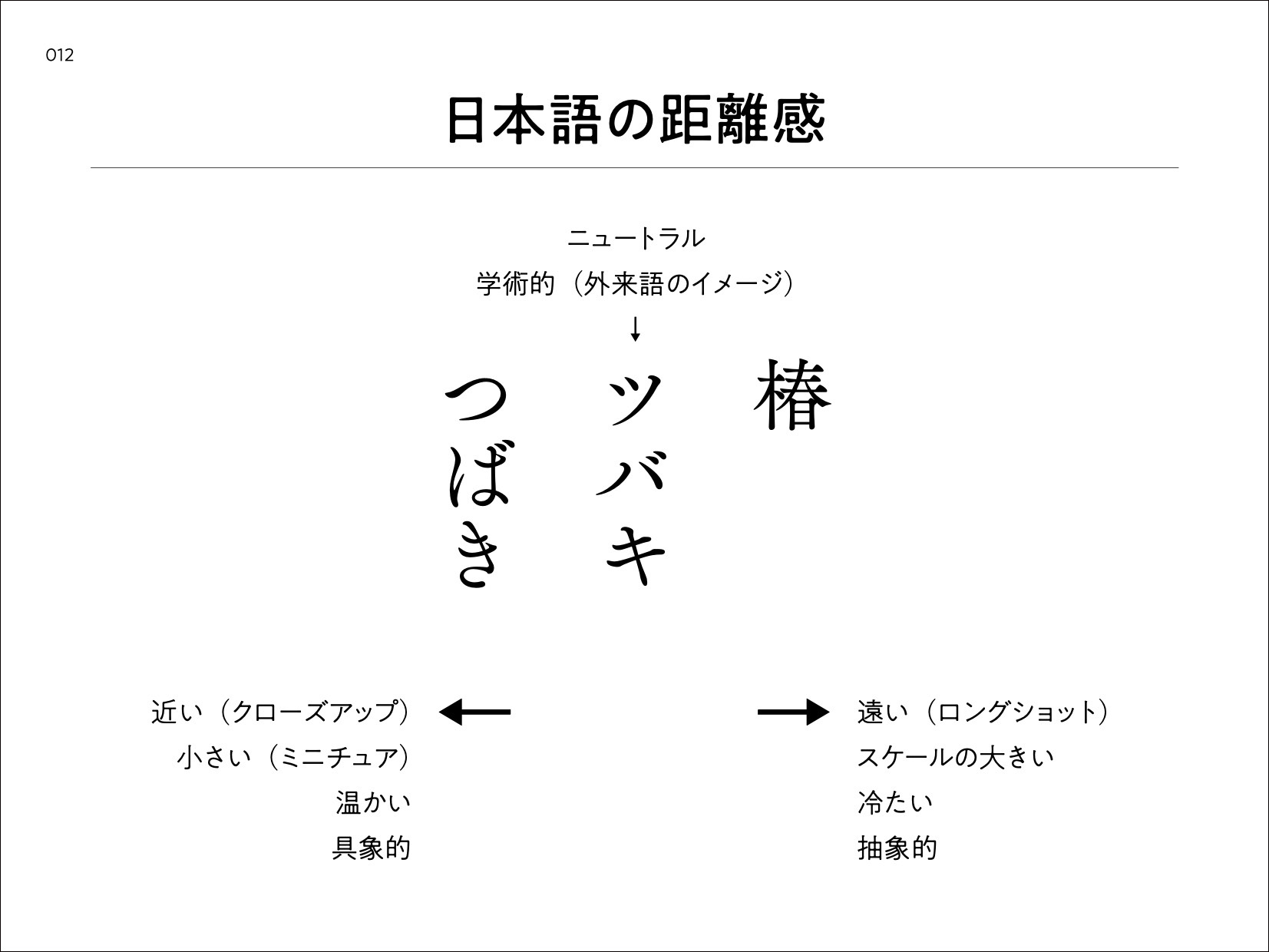

同音異義語が多いというのは、日本語の特徴として挙げられることだが、まったく同じ言葉でも漢字、カタカナ、ひらがなの表記の違いで受け取る距離感が変わると松田氏は指摘する。

例に出したのは「つばき・ツバキ・椿」。「つばき」が、近い、小さい、温かい、抽象的というイメージをもたらすのに対し、「椿」は、遠い、大きい、冷たい、抽象的という視覚効果がある。カタカナはその中間で、ゆえにニュートラルな印象を与える。

「カタカナは客観的でシステム的、ひらがなは主観的で情緒的であるともいえます。例えば明治政府は、新しい時代を作るために、情緒的なひらがなではなく、システムとしてのカタカナを公文書に用いました」。

五箇条の御誓文もしかり。大日本帝国憲法は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」で始まる。漢字とカタカナの混成文は新時代のしるしとして使われたのだ。

あいだを略する=息継ぎが生み出す多様性

話は絵画にも転ずる。西洋絵画の特徴は、遠近法にある。「奥」があるということだ。一方、日本の風景画の手法は、遠近法ではなく「書き割り」なのだという。

「日本の風景画は、途中のディテールを飛ばして、平面的な遠景の前に、平面的な近影を置いています」。遠くの視点と近くの視点をレイヤーとして重ね、視点と視点との「あいだ」を描かず、雲などで繋げている。遠近法的連続性はなく、省略する。この省略の方法は、屏風画などの余白=切り捨ての美学とも重なっている。

葛飾北斎『冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏』東京国立博物館蔵。出典:ColBase。レイヤーの手法で描かれている。

建築物もそうだ。一神教の西洋の教会は縦長で、一点に集中させる「奥」(祭壇)がある。だが多神多仏の日本の宗教建築には「奥」がない。例えば法隆寺のレイアウトは、奥が設置されておらず、かつ横長だ。

ひらがなの「舞いのような動き」

遠近法や奥の観念は、「立体性」と繋がる。その延長線上で、西洋のアルファベットは、始原より立体感のあるなフォルムで描かれていた。一方でひらがなは立体性を必要としなかったと松田氏は言う。

「漢字を崩してつくったひらがなは、漢字の面影を残した漢字の〝もどき〟といえます」。

漢字は決められたレイアウトの中に、打ち込むように描かれる表意文字だ。だが、漢字もどきのひらがなは、「漢字のグリット感に束縛されない」。

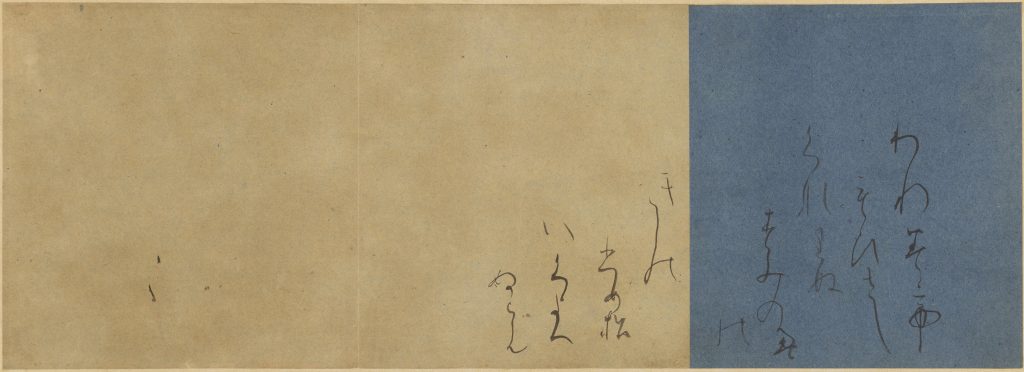

松田氏はひらがなのレイアウトの一例として、平安時代の継色紙『われみても』(下図)をスクリーンに映し出した。

九州国立博物館蔵。出典:ColBase。紀貫之筆と伝わる作品。

これは、『古今和歌集』の和歌「我みても久しくなりぬ住江の 岸の姫松いく夜経ぬらん」を記したもので、平安中期、ひらがなが登場した頃の作品。改行もバラバラ(分かち書き)、文頭も文末もバラバラ(散らし書き)だ。

われみて/もひさし/くなりぬ/すみのえ/の

きしの/ひめ松/いくよへ/ぬらん

「滑るように描かれるひらがなは、能の舞にも近いのではないか」。

漢字を受容し、日本的に変容させた漢字もどきのひらがなは、平面的でありながら、動きがあり、立体性を必要としない。「ここから日本的な二次元表現も生まれていった」というのが、松田氏の考察だ。

日本語の距離感、「間(ま)」

『徒然草』にこのような一文がある。

家の作りやうは、夏をむねとすべし。

冬は、いかなる所にも住まる。

暑き比(ころ)わろき住居(すまゐ)は、堪へがたき事なり

日本の夏は蒸し暑い。ゆえに住居も、夏の涼しさを主眼に設計された。「もっと涼しく」をテーマに工夫を重ねていったのが、建築のみならず日本文化全体の特徴だと松田氏は言う。

対象と近づきすぎれば暑苦しい。これが適度な距離感=間(ま)となった。

「日本語もそうです。上に羅列したのは日本語の特徴のひとつの〝にじみ表現〟ですが、〝そのもの〟と〝別物〟の間を表現することで、意味を曖昧にしています。対象から一歩引くことで距離をとり、暑苦しさを和らげている。暑苦しいのは野暮で、距離をとって涼しげなのが粋なのです」。

「にじみの表現」は、いわば「言葉の相似律」だ。対象と適度な間を取り「つもり」や「っぽさ」でずらしていくことが、日本語の表現だったのだ。

句読点=息継ぎが生み出す多様性

日本語の「はじまり」に迫る松田氏の講義を受け、ボードメンバーと座衆は、改めて「日本語のしるし性」を問い直す。

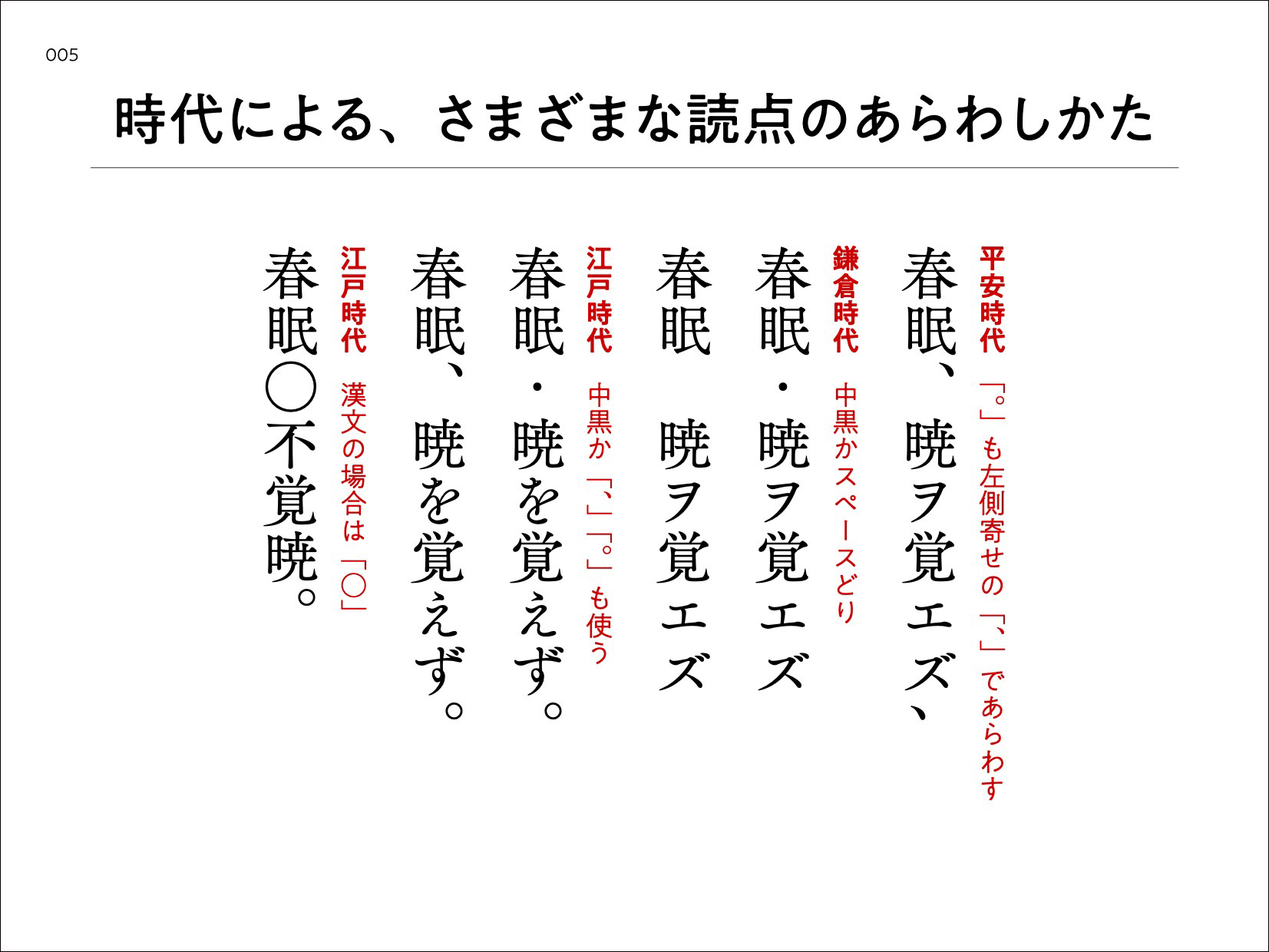

ボードメンバーの田中優子氏は、松田氏のいう「句読点」に注目した。

「古典の研究では、その文章を〝誰が校訂したか〟が非常に大事です。どこに句読点を入れるか、どうルビを振るか。句読点の位置が違うだけで、内容も変わってきます」。

句読点は「息継ぎ=間合い」だ。人の文章を真似るのが難しいのは、それぞれの間合いが違うからだと田中優子氏は言う。つまり、句読点が多様性を生み出していたのだ。

「同じ内容でも、句読点の打ち方や文字の選び方で印象が変わります。この多様性こそ、日本語の財産です。これをどうやって取り戻していくか」。

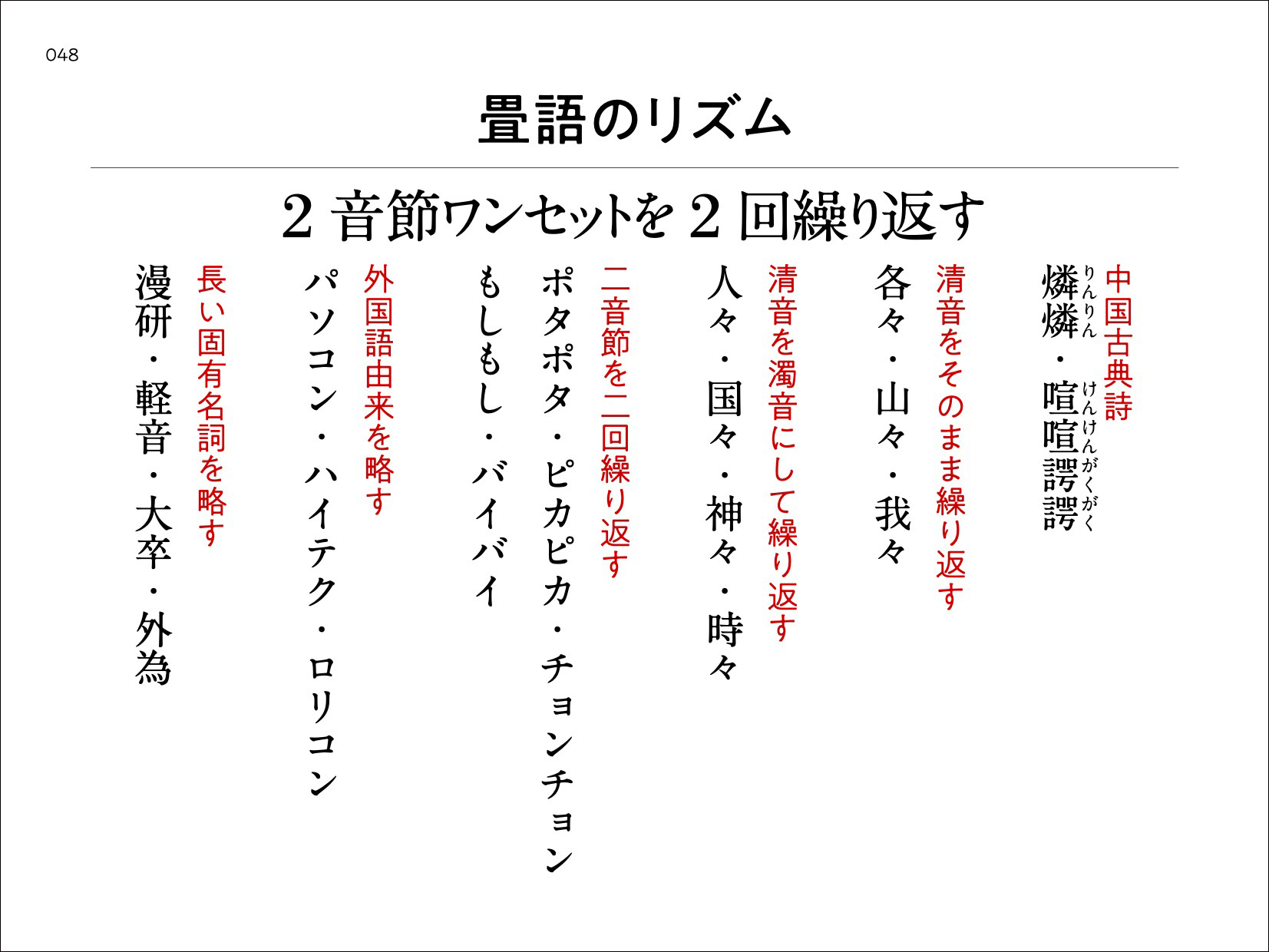

「2音節」の「2」に反応したのは、ボードメンバーの大澤真幸氏だ。松田氏は、日本語の根底に2に基づいたリズムがあることを明らかにし、「外国為替」を「外為」という二文字+二音節の組み合わせで縮める略語など列挙していった。

大澤氏は言う。「明治時代の翻訳語の多くは、自由、社会……といったように漢字2文字です。ドイツ語のseinは、ある、いる、という意味です。英語でいうbeing。ところがこの言葉を翻訳する際、『存在』とあてました。存も在も漢字としてはほぼ同じ意味です。存だけでもいいのに、存在とした。日本語はひとつのものに〝あいだ〟が挟まっていないと変なんです。存と在の間に〝存在〟がある感じがする」。

松岡座長はすかさず、この話を引き取り、「古代の日本語には〝1〟という概念がない」と斬り込んだ。

「日本では最初から〝対〟なんです。対で始まっている。絶対的な1がなく、デュアルとしてある。例えば、アマテラスは太陽神なのに絶対的な1として存在していません。アマテラスとスサノオが対。ここにツクヨミも加わっての三神ですが、2=対が基本単位なので、ツクヨミは神話の中でまったく動かない」。

松岡座長「日本には柳田国男や折口信夫のような優れた思想家がいる。それをもっと世に出さないといけません。松田さんもそうした思想家のひとりです」。

松岡座長は、松田氏のセッションを「思想をこえる」と言い切った。

「日本において、コンテンツとレイアウトは一緒であり、同時編集なんです。松田さんのやっていることは、類まれな編集です。単なる思想の提示より届くものがずっと多い」。

松岡座長いわく、日本語は、耳と目の両方に力点をもつ「オーディオ・ビジュアル・リテラシー」である。この特徴を深化させていくには、言葉を「かたち」として表現することが必要なのだ。

次回第5講のゲストはリービ英雄氏だ。柿本人麻呂や『万葉集』を研究する日本文学者であり、母語ではない日本語で創作を続ける作家でもあるリービ氏が、「日本語をしるしのAIDA」をまた違った方法から編みあげる。