[AIDA]ボード・インタビュー第2回 田中優子さん(法政大学名誉教授、江戸文化研究者)

自然とつながる「しるし」を残すために

日本には「知のコロシアム」がある。その名はHyper-Editing Platform[AIDA]。ここは、松岡正剛座長と多士済々の異才たちとともに思索を深め、来たるべき編集的世界像を構想していく場だ。

2022年10月〜23年3月に実施したSeason3のテーマは「日本語としるしのあいだ」。

現代を生きる私たちにとって、必要な「しるし」とは何なのか。法政大学名誉教授・江戸文化研究者の田中優子氏に、無文字社会から電子グローバル時代に至るまでの「日本語としるしのあいだ」を尋ねてみた。

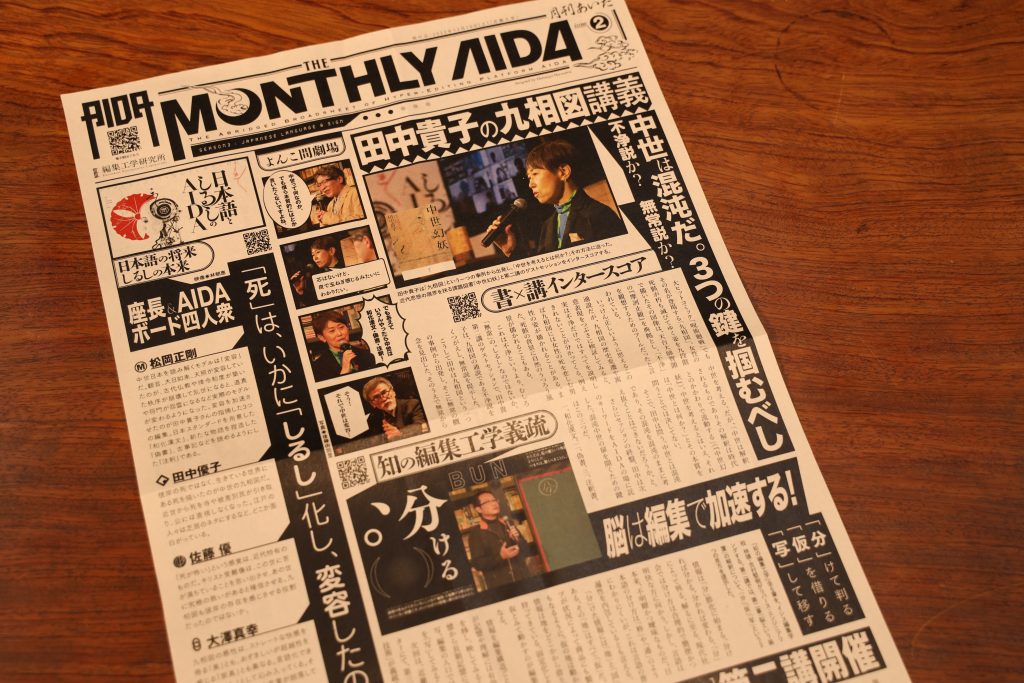

*この記事は、受講者限定メディア「月刊あいだ」に掲載したものです。ボードメンバーのインタビューを特別公開します。

田中優子/法政大学名誉教授、江戸文化研究者

1952年、横浜市生まれ。法政大学大学院博士課程(日本文学専攻)修了。法政大学社会学部教授、学部長、法政大学総長を歴任。専門は日本近世文化・アジア比較文化。『江戸の想像力』(ちくま文庫)で芸術選奨文部大臣新人賞、『江戸百夢』(朝日新聞社、ちくま文庫)で芸術選奨文部科学大臣賞、サントリー学芸賞受賞。2005年、紫綬褒章受賞。朝日新聞書評委員、毎日新聞書評委員などを歴任。「サンデーモーニング」(TBS)のコメンテーターなども務める。江戸時代の価値観、視点、持続可能社会のシステムから、現代の問題に言及することも多い。

――[AIDA]がハイパーコーポレートユニバーシティからハイパーエディティングプラットフォームへと変わってから3年目となりました。AIDAの印象はいかがでしょうか。

田中:「あいだ」という考え方が素晴らしいと思っています。ふつう、ふたつのテーマは別々に扱ってしまうものですが、ここでは両者のあいだ、つまり間柄を見ていますよね。両者を関係づけて考えるというのは世間にはない方法です。

――今期の「日本語としるしのあいだ」というテーマを聞いていかがでしたか。

田中:正直、困りましたね(笑)。「しるし」って、象徴や兆し、文様などさまざまな意味があるので、どう捉えようかと。最初に思い浮かんだのは、饕餮文(とうてつもん)でした。

――饕餮文といえば、祭祀に使われた古代中国の青銅器ですよね。

田中:これは外側には動物を模したような文様がついていて、内側には文字が刻まれているんです。しるしと言葉があわさった器なんです。器のなかに紙や木に書いた文字を入れることで、言葉が向こう側に届くと人々は考えていたようです。

――「向こう側」とは、神のことでしょうか。

田中:一般的にはそうですね。私は無神論者なので神とは言わず、「自然界」と表現しますが。人間は自然の恵みがないと生きていけません。自然界とのあいだでコミュニケーションをとる必要があるわけです。でも、言葉をあやつるようになった瞬間、人間は自然界と切り離されてしまったんです。

――言葉は物事を対象化する力を持ちますものね。

田中:ええ。では、言葉によって分離したものとやりとりするにはどうすればいいか。そこには言葉ではないメディアが必要だったわけです。それが饕餮文などの青銅器だったのだと思います。縄文土器も同じ役割でしょう。火焔土器のように凝った文様をつけるのは、自然界とのやりとりをするためのものとして「しるし化」する意味があったと考えます。

――しるしを付けられたものが、人間界と自然界の結界だったということですか。

田中:そうです。第1講でもお話しましたが、祝詞をあげるときは、柱を立ててしめ縄をして結界をつくりますよね。松岡座長もおっしゃっているとおり、古代人にとって柱とはすごく重要なんです。人間が暮らす空間を作るときに土台になるのが柱です。

――たしかに、日本では立てた柱が神の依代として扱われてしましたね。

田中:神社は簡素ですよね。もともとは柱を立てるだけ、石にしめ縄をまわすだけで結界のしるしでした。その「しるし」があれば、そこは特別な場、特別ないれものになる。その場では、言葉が自然界と人間界のあいだをつなぐ機能を果たすんです。

――第1講では、しるしと言葉があわさった例として、短歌や連歌などをあげておられましたね。

田中:そう、短歌などの五七五七七という韻律こそが「しるし」だと考えます。言葉を韻律に載せることによって、その言葉は日常のものではなく、特別な言葉へ変わるわけです。

――特別な場、結界といえば「能舞台」を想起します。

田中:そうですね。演者はシテ柱、目付柱など4本の柱のなかで舞いますし、その舞台に至るまでには橋掛かりもあります。橋掛かりは、あの世とこの世をつなぐ道でしょう。能舞台は、謡の言葉を入れる「場」であり、「しるし」であろうと思います。

――この特別な場は、もともとは人と神とのコミュニケーションが行われる場。それが時代をくだると、たとえば歌舞伎座やグローブ座など世界劇場へと変貌していったわけですね。現代では、このような場の特殊性は失われつつありますが、優子先生は現代の「しるし」についてはどうお考えでしょうか。

田中:「しるし」というのは、「思い出すきっかけ」なんです。たとえば九鬼周造は「いき」という言葉を、媚態と意気地と諦めという3つの概念で説明しました。つまり、そのときにはもう、別の概念で置き換えないとわからないものになってしまったわけです。言い換えると、「いき」という言葉がしるし化したということです。

――「いき」という美意識は、その言葉が残ることでかろうじて生き残った、と。

田中:そう。だから「しるし」を残すことは大事なんです。「しるし」までも失うと、自然界とやりとりした記憶が消えてしまいます。

――どんどん「しるし」が消えるいま、それをどうやって残していったらいいんでしょう。

田中:具体的には、床の間を残す、五七五の韻律に親しむ、「いき」という言葉を使う、能を見る。ほかにも、お祭りなどの年中行事で消費生活に入り込んでいるものがありますから、それを手放さないことも大事でしょう。これは「伝統文化を残しましょう」というお題目ではありません。それらのしるしは、「自然界とつながっていくための最後のよすが」であると理解することが必要なのだと思います。

――「しるし」を大切にすることは、松岡座長が第1講で強調された「虚にいて実を行うべし」という芭蕉の言葉にも通じますね。

田中:ビジネスマンのみなさんにとって、「しるし」であり「虚」というのは企業理念ではないかと思います。理念とは、ある種の結界です。実際の活動と照らし合わせることで、判断基準になりますからね。現代ではSDGsが「しるし」として機能しています。私たちは自分たちのなかにしるしをつくり、結界をつくっていくことが大事ではないでしょうか。

▲田中優子さんへのインタビューは、「月刊あいだ」第2号に掲載。第2号の巻頭は、第2講のゲスト 国文学者・田中貴子さんのレクチャーダイジェスト。九相図をひもとき、中世の無常と不浄について交わしあった。

タブロイドおよびアイキャッチデザイン:穂積晴明

タブロイド撮影:後藤由加里

インタビュー記事構成:梅澤奈央

「月刊あいだ」編集長:吉村堅樹

AIDAサイト編集:仁禮洋子

(以上編集工学研究所)

AIDA ボードメンバーインタビュー

第1回:デジタル庁顧問・村井純さんインタビュー「日本語がインターネットの未来を決める」

第2回:法政大学名誉教授・田中優子さんインタビュー 自然とつながる「しるし」を残すために

第3回:大澤真幸さんに聞いた「資本主義を乗り越える 日本語的発想とは」

第4回:文筆家・ゲーム作家山本貴光さんに聞いた「漢字の罠」とは

第5回:メディア美学者・武邑光裕氏インタビュー〜メタヴァースは〈マ〉を再生するか〜

第6回:座長松岡正剛インタビュー「日本語としるしのあいだ」をめぐって