[AIDA]受講者インタビューvol.9 本城慎之介さん(風越学園理事長)

学びには「あいだ」という方法が必要だ

チャイムもない、決まった座席もない、校則も一斉テストも通知表もない。そんな学校がある。軽井沢風越学園(以下、風越学園)だ。ひとつの学び舎に、3歳から15歳までが通う私立の幼小中混在校だ。多様な年齢の子どもたちが、本や自然と遊びながらのびのびと学んでいる。

風越学園を立ち上げた本城慎之介さんは、楽天の共同創業者でもある。IT業界から教育業界へ異例の転身をした本城さんは、なぜ[AIDA]を受講し、そこで何を得たのか。「学び」の場としての[AIDA]を振り返っていただいた。

本城慎之介(風越学園理事長)

1972年北海道生まれ。学校法人軽井沢風越学園理事長。慶應義塾大学大学院在学中の1997年に三木谷浩史さんとともに楽天を創業、取締役副社長を務める。2002年、自分との約束として30歳で退任。その後、教育分野での挑戦を続け、2020年4月、幼小中混在校の軽井沢風越学園を開校。イシス編集学校には2006年15[守]入門、2022年49[守]49[破]を再受講、39[花]放伝。

[AIDA]は異質なものから冒険が始まる

――本城さんは、どうして[AIDA]を受講しようと思ったんですか?

本城:じつは消極的な理由なんです。私はもともと、編集工学研究所が運営する「イシス編集学校」で学んでいました。こちらのインタビューで詳しくお話ししていますが、2022年に再び編集学校に戻って、基本コース[守]、応用コース[破]、そして編集コーチ養成コース[花伝所]を修了しました。

2023年秋は、いよいよ師範代になれるというタイミングだったのですが、秋学期って学校は忙しいんですよね。学校運営に携わりながら、この期間にイシス編集学校でも師範代として教室を受けもつのは難しいなと思って、じゃあ[AIDA]を受けよう、と。

――師範代を担う代わりに、[AIDA]を選んだんですね。

本城:脇道に逸れてみることで偶然の出会いも待っているのではないかとも思ったんですよね。でも、この寄り道はイバラの道でした(笑)。

――どんなふうに大変だったんでしょう。

本城:[AIDA]って、大きなお題がどーんと飛んでくる感覚です。イシス編集学校なら、38番のお題があって、細かくステップを刻みますよね。でも[AIDA]は違う。千夜千冊エディション『編集力』を図解するというお題なんか、当初はびっくりしてしまいました(笑)。それまで『情報の歴史21』もあまり手に取ったこともなかったですし……。[AIDA]受講中は、いつも「さあ、あなたはどう取り組む?」と問われている感覚でしたね。

――けっこう難しい本が課題本として課せられますもんね。

本城:ベイトソンなんか、大学院以来ひさびさに読みました。今回の[AIDA]がなかったら、手にとらなかった本がいっぱいあります。

でも、やってくるものが異質であればあるほど、受け止めたときに自分がバージョンアップできる感覚がありました。僕自身は、IT業界から教育分野へと転身したように、異質を抱きかかえて進むことを大事にしています。[AIDA]も、異質なものから冒険が始まる感じでしたね。

▲Season4第1講にて発言する本城さん。

学びには「あいだ」という方法が必要だ

――イシス編集学校だけでなく、[AIDA]を受講して学んだのは?

本城:「あいだ」という方法ですね。物事を学ぶときは、何かと何かを関係づけて学ぶ。[AIDA]で取り組んできたように、本来と将来を見ていくこと、アーキタイプまで遡って未来を考えるということがすごい方法なのだと気づきました。

――松岡座長は、さまざまな情報について、越し方行く末を一気に見せていましたね。

本城:そうそう、第1講で人工知能が話題にあがったとき、松岡座長は「この問題は過去にも同じことが起こっている。だから、そこで人類がどうしてきたかを学んだほうがいい」とお話しされていたのをよく覚えています。

第5講で森村泰昌さんがゲストでいらっしゃったときも、自画像について考えるときには「鏡」との関係性を探りました。そうすると、「鏡ってそもそも何だっけ?」「ガラスってどうやってできてるの?」「そういえば、ガラスファイバーは宇宙でも使われているよな」とか、物事をどんどん捉えなおすことができる。こんな方法を[AIDA]で学びました。

――何かと何かの「あいだ」を探ると、ふだんは見ていないものまで見えてきますよね。

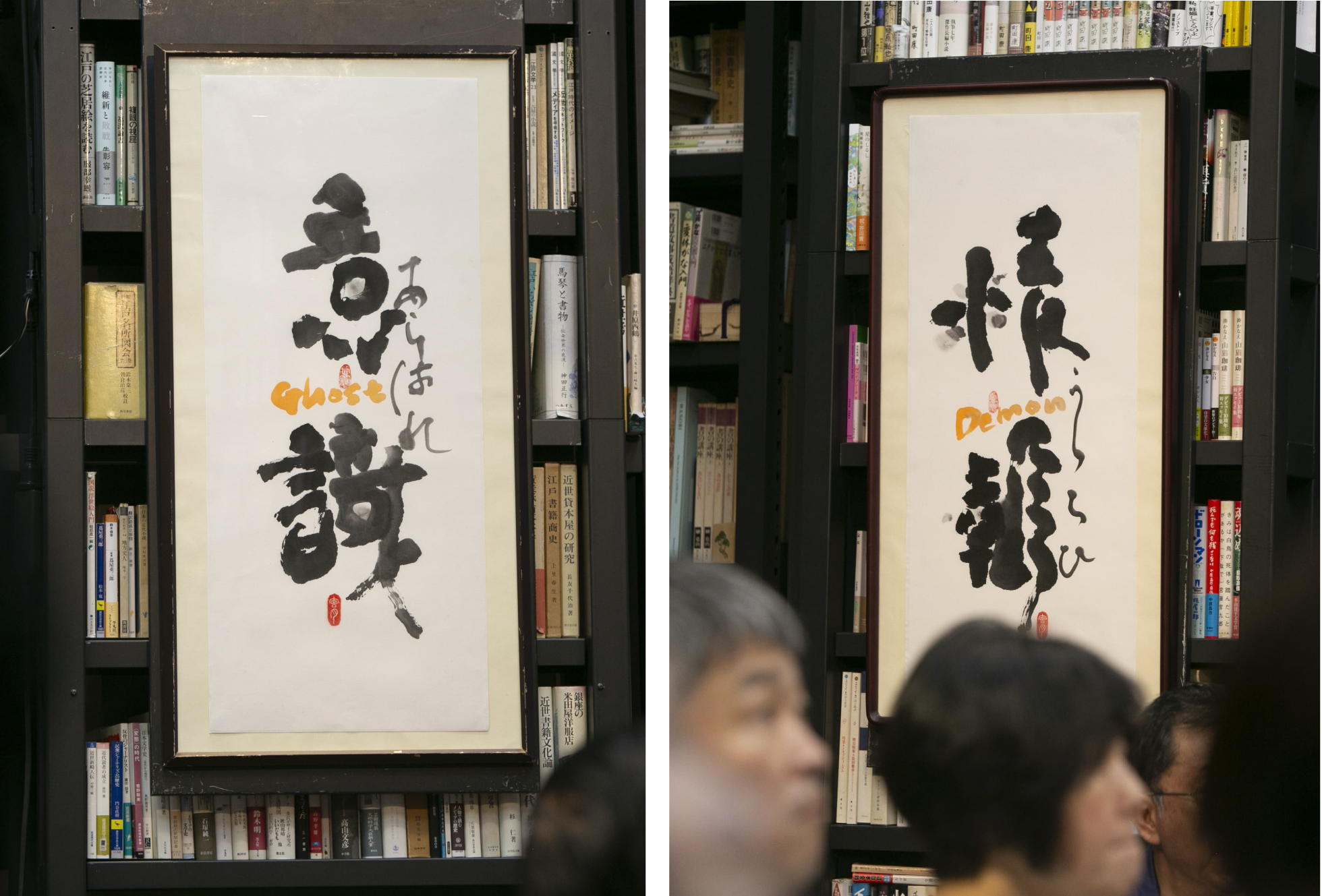

本城:[AIDA]を通して、強く実感したのはそこですね。今回のテーマは「意識と情報のAIDA」でしたが、僕は「あらわれとうつろい」というキーワードに言い換えて考えていました。「いま、ここで起こっていることは、何があらわれてきたものなんだろう?」「何がうつろってきたものなんだろう?」って、生活のなかで意識していました。

すると、だんだんわかってきたんです。いま起きている物事の奥には、隠れているものや隠されているものがある。そして、それらは見たくないし、見るのがめんどくさい。でも、そこへ飛び込んでいかないと、その物事をとらえたことにはならない、と。

▲松岡正剛による書。意識の横には「あらわれ」「Ghost」、情報の横には「うつろい」「Demon」が記されている。

――目の前にあらわれた現象の奥や底まで、目を向けるようになったと。

本城:たとえば、人工知能について学ぼうと思ったとき、仏教についても学ばないといけないのだろうけれど、正直めんどくさいな……と思っていたんです(笑)。でも、[AIDA]を受講してみると、めんどくさいことをちゃんとやらないといけないなって揺さぶられましたね。

[AIDA]で取り組んだ本を、職場の机に置いている時がありました。すると、スタッフにはずいぶん驚かれました。「このまえ人工知能の本を読んでたかと思うと、いまは仏教ですか」「ブッダとかぜんぜん興味なさそうですけど」とか(笑)。

――[AIDA]は「壊す・肖る・創る」という三間連結をカリキュラムの軸にしていますが、「壊れる」感覚がけっこうおありだったのですね。

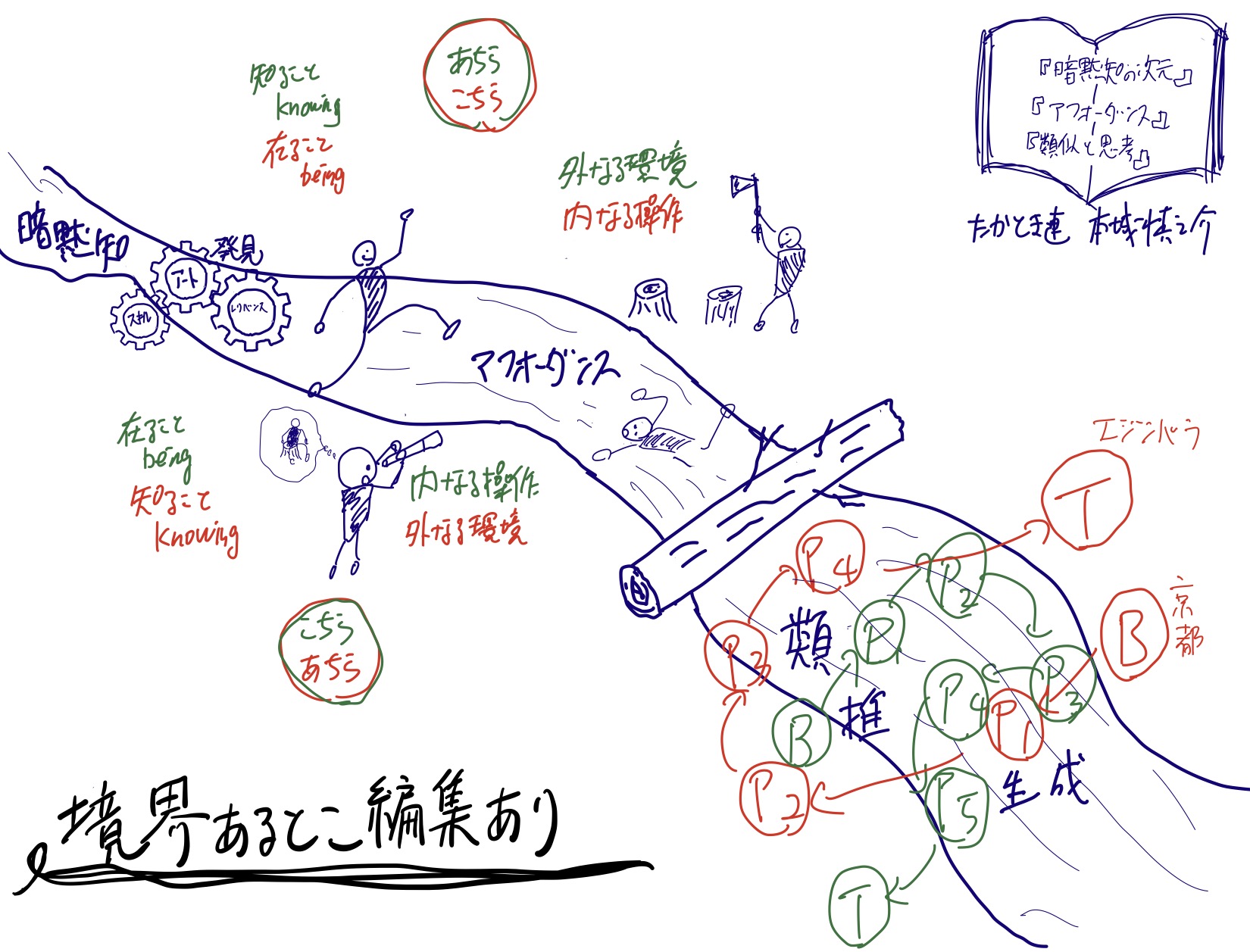

本城:そうですね。いちばん苦労したお題は、千夜千冊エディション『編集力』を図解するというものでしたが、そのプロセスはとくに「壊す・肖る・創る」だったなと思います。

『編集力』を読むと、自分のなかの既存の見方が壊れていく感覚がありました。それぞれの千夜を読むときに、《キーワード》や《ホットワード》を選んだり、《ニューワード》をつくったり、[守]の型を使って取り組んでいきました。図解こそ「つくる」というステップですが、そのために僕の場合は「自然」に肖ろうとしました。森のなかや雪のなか、星空の下を歩いて、そこで出会う自然に肖りながら図解していきました。

▲千夜千冊エディション『編集力』2章の図解お題。本城さんは週末の散歩で川を渡った時を連想し、これに重ねた。

「あなたはどう生きる?」AIDAで受け取った深い問い

――[AIDA]も編集学校と同じように「連」というグループに分かれて、AIDA師範代とともに稽古をしますよね。その感触はいかがでしたか。

本城:AIDA師範代はすごいですね。タフですね。イシス編集学校の指南なら「方法の取り出し」がメインになりますが、AIDA師範代は、師範代の世界観をためらうことなく見せていくというスタイルでした。その指南を読むと、師範代がもっている世界と、その座衆さんがっもっている世界、そして自分がもっている世界の3つが同時に見えてくるようでした。

――師範代のスタイルもイシスとは違いますし、座衆の顔ぶれも違いますよね。

本城:僕が所属していた連では、8名、8社のみなさんとともに学びました。すると、稽古のなかで、それぞれの企業がもつ「型」のようなものが感じられました。[AIDA]のように、ほかの企業のみなさんの文章を読むことって、まずないですよね。しかも、何かを説明したり売り込んだりするわけではない文章を。

それぞれの企業がもつ思考のクセを見つけると、翻って、自分のフィールドである教育業界の人たちの思考のクセも感じられるようになりました。

▲Season4最終講で「AIDAは強烈な向かい風だったが、“わたしではないわたし”になってみる、という方法の中に、“自由”を感じ取った」と本城さん。

――教育業界に取り入れたい型や方法はありました?

本城:学校のスタイルって、授業を一つずつ受けて、学びを積み重ねることで何かにたどり着くというスタイルなんです。でも、一般企業に勤めるみなさんは、積み上げ式というより、仮説してジャンプして遠くへ一気に跳んでいける人が多かったんです。

たとえば、さきほどお話しした図解についても、第4講あたりからガラッと変わったんです。最初はフローチャートっぽいものが多かったけれど、どんどんユニークなものが登場してきた。ここまで一気に変わるのか、ということに驚きました。この仮説力、アブダクション力は教育現場もおおいに見習いたいものです。

――物事の捉え方でいえば、ボードメンバーのみなさんの方法も面白かったですね。

本城:すごかったですね。たとえば、佐藤優さんは、いつもとんでもないところから切り込んでいって、ゲストの方がもっている別の側面に光を当てる。すごい方法だなと思いました。あとは、発言だけでなく、メモの取り方も勉強になりました。佐藤さんのメモの取り方と、田中優子さんのメモの取り方はぜんぜん違いますし。

ーー座衆やAIDA師範代、ボードメンバーそして座長。さまざまな人たちの多様な方法を学べるのが[AIDA]ですね。

本城:僕は、編集学校で学んだ経験をもとに、子どもやスタッフと話すときにはいつも《受容・評価・問い》を意識していたんです。イシス編集学校の[花伝所]で学んだ型ですね。

[AIDA]を受講してからは、それに加えて「あいだ」を意識するようになりました。相手と自分のあいだに何が生まれているのか、この場には何が生まれていて、どこへうつろっているのかに注意のカーソルが向くようになったんです。

「あいだ」で起きていることを動かしていかないと、コミュニケーションがただの交換で終わってしまう。何かを生み出すためには「あいだ」を見る必要があると、いまでは気づきましたね。

――[AIDA]の真髄を掴んでくださいました。風越学園で活かせそうなことも見つかりましたか。

本城:ありましたね。たとえば、[AIDA]でのレクチャーを真似て、『情報の歴史21』を使った授業をするなど、カリキュラムとして取り入れられることもおおいにありますが、そういった表層的な方法だけでなく、もっと深くにある考え方や取り組み方を活かしたいと思っています。

大げさな言い方になってしまうかもしれませんが、僕は[AIDA]を受講して、「あなたは、どう生きていくんですか」という問いを受け取った気がしています。その問いにどう答えるかということが、学校や職場で大きな影響をもちますよね。風越でも、この問いやそれに向かうアプローチ方法に肖っていきたいところです。

――イシス編集学校と[AIDA]の両方をご存知の本城さんからご覧になって、[AIDA]とはどんな場でしたか。

本城:[AIDA]は編集学校のなかでいうと「出島」みたいな場所です。イシス編集学校はひとつの世界として存在していて、[AIDA]はそれとつながりつつも、外と交流している別世界です。この出島で起きていることは、イシスの講座とは異質なものです。だから、ぜひ行ってみるべきでしょう。別様の可能性が、そこにきっとありますから。